La solemnidad del 29 de junio, en la que se celebra el martirio de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, es muy antigua. Basta decir que en el siglo IV ya se celebraban tres misas: una en la Basílica de San Pedro, otra en San Pablo Extramuros y la tercera en las catacumbas de San Sebastián, donde probablemente se escondieron los cuerpos de los dos santos durante las invasiones bárbaras. Con la cristianización de la ciudad de Roma, la recurrencia pagana hacia Rómulo y Remo, fundadores míticos de la ciudad eterna, fue reemplazada por la celebración de los Santos Pedro y Pablo, fundadores de la Roma cristiana y columnas espirituales de la Iglesia Universal. Pedro y Pablo, el uno, confesor de la Verdad, el otro, apóstol de los gentiles, fueron llamados a dar testimonio para el mundo entero del Señor Jesús, incluso hasta el martirio, coronando así para siempre, con el derramamiento de sangre, su misión apostólica.

Para Simón, el pescador, todo comienza en el lago de Galilea, lugar al que el Señor le llamará, y continúa en el séquito del Maestro, cuyas palabras y obras afectan profundamente al corazón de Pedro, que vendrá a decir de Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Esta profesión de fe constituye el fundamento sólido de la fe de la Iglesia, la “piedra” que, a pesar de las negaciones y debilidades, permanece estable a lo largo de los siglos.

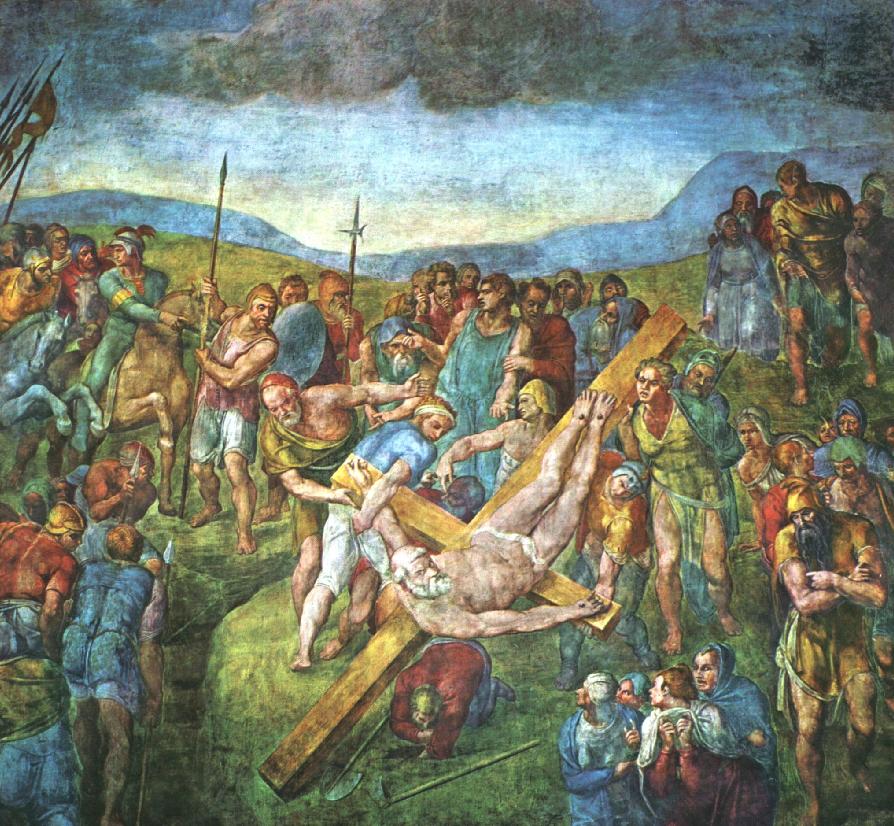

Pedro pasó sus últimos años al frente de la Iglesia de Roma donde, en la persecución del 64 d.C., sufrió el martirio en la cruz, como su Maestro. Sin embargo, fue crucificado boca abajo por su propia voluntad, no considerándose digno de morir como su Señor. Hoy, en el lugar de su martirio, se encuentra la Basílica de San Pedro, guardiana de la tumba del santo.

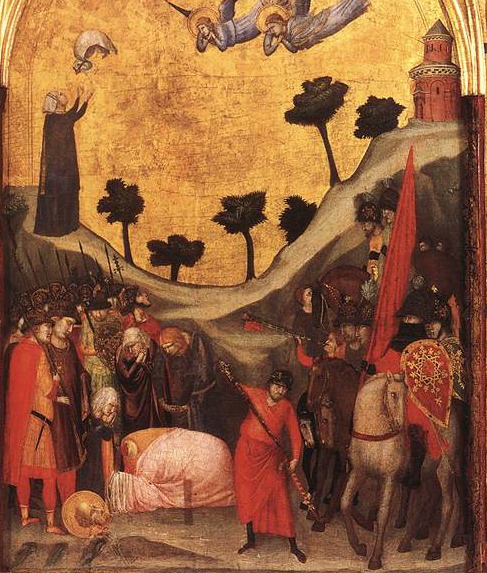

Para Saulo, sin embargo, un feroz perseguidor de los cristianos, el Padre tenía un gran plan. De hecho, Ananías le había revelado: “El Dios de nuestros padres te predestinó a conocer su voluntad, a ver a Cristo y a escuchar las palabras de su boca, porque tú serás su testigo para todos los hombres” (Hechos 22:14-15). Se puede decir que, desde ese momento, nació Pablo, el Apóstol de los Gentiles. Después de apelar a César para defenderse de las acusaciones que se le hacían en Jerusalén y Cesarea, llegó a Roma después de un largo y problemático viaje. Esta circunstancia externa le permitió a Pablo llevar el Evangelio a cualquier persona, “hasta los confines de la tierra”. Llegar a Roma, para Pablo, significa llegar al corazón de los “gentiles”. El martirio, por decapitación,tuvo lugar en el ‘‘Acque Salvie’’, donde ahora se encuentra la Basílica de las Tres Fuentes.

Precisamente en Roma los dos apóstoles hacen de los judíos y los paganos una sola Iglesia, fortalecida por el testimonio de su martirio, sangre fecunda que, al derramarse por Cristo, supera todo odio y constituye una nueva comunidad. Cada cristiano se convierte en hermano y hermana en Cristo sin distinción de raza o comunidad. Aludiendo precisamente a esta fraternidad encontramos el icono conservado en la Vía Ostiense de Roma, que representa el último abrazo sincero y afectuoso de Pedro y Pablo antes de la ofrenda total de sus vidas a Aquel a quien tanto habían amado en la tierra.

Después de este último gesto de estima y profundo amor fraternal, ambos, diferentes pero unidos para siempre en el nombre de Cristo Jesús, vuelven sus ojos en una sola dirección, la del Jesús crucificado y resucitado, dando al mundo entero el fundamento seguro para caminar hacia Cristo.

El 29 de junio es también el día en que el Papa entrega el Palio Santo a los Arzobispos, un símbolo de la dignidad y la responsabilidad que les confiere el Sucesor de Pedro. Tejidos con lana de oveja, los que son llamados a llevarla escuchan en su corazón las palabras del Buen Pastor que, en el lago de Tiberíades, pregunta a Pedro: “¿Me amas? […] apacienta mis ovejas” (Jn 21, 15-19). Los pastores a lo largo de los siglos son por lo tanto, en virtud de la misión confiada a Pedro, pastores con él, llamados, como los apóstoles, de los que son sucesores, a conducir las almas a la salvación, mediante el anuncio y la difusión del Evangelio de Cristo. Que la Iglesia de Roma, siguiendo el ejemplo de sus patronos, sea siempre la piedra del mundo y el instrumento elegido para llevar a Cristo a la vida de cada hombre.